聖殿築夢時間刻印:墨西哥阿茲特克球場的榮耀與傳奇

在墨西哥城南方的高原上,有一座能容納逾八萬名觀眾的巨型建築,它不是宗教神殿,卻總能讓人熱淚盈眶,這裡是足球的信仰中心,墨西哥阿茲特克球場(Estadio Azteca)。對許多球迷來說,這不只是一座體育場,更是一段段傳奇的起點,從比利舉起世界盃的瞬間,到馬拉多納的「上帝之手」與「世紀進球」,阿茲特克不只是比賽的舞台,更是歷史被時間刻印的地方,如今它正準備迎接第三次世界盃,繼續書寫屬於足球的永恆篇章。

從荒地到巨碗型設計

上世紀五〇年代,墨西哥的足球早已熱情高漲,然而當時的球場規模有限,無法滿足越來越龐大的球迷需求,墨西哥建築師佩德羅・拉米雷斯・瓦斯克斯(Pedro Ramírez Vázquez)與拉斐爾・米哈雷斯(Rafael Mijares)因此決定在首都南方興建一座世界級的體育場,地點就選在特拉爾潘區(Tlalpan)靠近庫奧特莫克山谷的地帶,那裡原本是一片火山岩地,地勢不平整,但正因如此得以挖掘出天然的分層結構,提供了極佳的穩定地基。

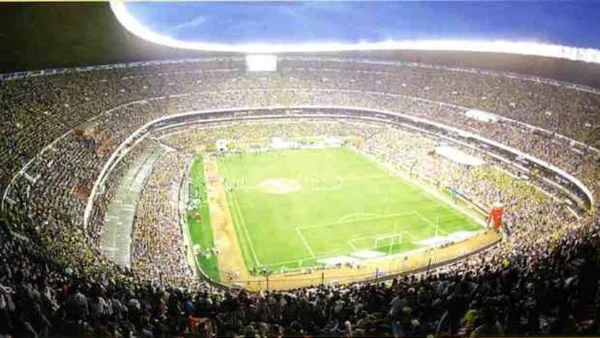

1961年球場工程正式動工,歷時五年才完工,建築團隊採用「碗型」設計,讓觀眾無論坐在何處都能清楚看到場內,1966年開幕當天超過10萬人湧入,場內氣氛震耳欲聾,它被命名為「阿茲特克球場」,象徵墨西哥古老文明與現代精神的融合,這座球場不只是建築奇蹟,更是一個國家的文化自信宣言,讓所有人知道他們也能為世界足球的中心。

容納極限與設備更新

阿茲特克的初始容量傳出逾11萬人同場的紀錄,不過隨著安全規範與觀賽體驗的演進,促成後續多輪減量換質,全座椅化讓走道更寬、疏散更快,視線遮擋點被重新計算,包廂與媒體席的配置也隨國際轉播規格升級,現今常態容量約8萬7千多人,但每個座位的可視角與進出效率都比過去更友善。

燈光從泛光燈進化到高顯色LED燈,晚場比賽的畫面色溫穩定,草皮則是混合草方案,耐踐踏與回彈度更一致;灑水與排水系統分區控制,應對墨西哥城的午後陣雨,更關鍵的是轉播基礎建設,擁有多機位升降平台、光纖主幹與4K/HDR支援,搭配更新後的記者走道與混合採訪區,讓一場比賽能同時服務現場與全球億萬觀眾。

若傍晚入場就會注意到看台環形走廊的照明像跑道一樣指引動線,賽前的互動區把球衣典藏、名將影像與品牌體驗結合在一起;而進出檢票口的速度,要比多年前快得多,阿茲特克球場不只追求能塞進多少人,而是把每一位觀眾的感受都仔細評估,從地鐵轉乘、進場、就座、取餐到退場,盡力把阻力減到最低,讓情緒的曲線能完整聚焦在足球場上。

歷史定格的瞬間

若要用一場球代表1970年的阿茲特克球場,那肯定是巴西與義大利4:1義的決賽,比利在陽光下起跳、頂下冠軍的那一秒,不只封存個人第三座世界盃,更把森巴足球的自由精神刻成金箔;鏡頭在足球場與觀眾席之間切換,阿茲特克球場的弧度像把聲音推回球場的回力鏢,球迷呼喊每一聲「Pelé」都像海浪向岸邊拍打。

1986年馬拉多納把個人意志推到極限,先是那記充滿爭議卻被寫進歷史的「上帝之手」,接著僅用數秒便以盤帶穿破半場、連過數人完成「世紀進球」,這兩個片勾勒成阿茲特克永恆的雙子星,也讓球場的名字在不同語言裡都有了豐沛情緒的註解,之後的半決賽與決賽,阿根廷將勝利抱在胸前,而看台上群眾的歌聲在夜空迴盪,像在替歷史加上加上粗體的句點。

除此之外這裡也是墨西哥豪門美洲隊的地盤,他們的冠軍之夜往往會把整座城市點亮,球迷在場外廣場長長的隊伍裡高唱隊歌,煙火與彩紙跨越看台,像潮水把喜悅推向每個角落,阿茲特克球場因此具有雙重身份,既是世界舞台,也是在地情感的集合處,國際榮耀與俱樂部日常在這裡交疊,這座場館每天都在積累新的故事。

三度迎接世界盃

世界盃會回到某座球場,往往是因為它的基礎條件、城市能量與歷史象徵,阿茲特克球場已經在1970年與1986年給出兩次教科書級別的答案,如今2026年世界盃三國聯合主辦的格局下,它再度入列核心舞台,賽程安排上,墨西哥的開幕戰與關鍵淘汰賽備受矚目,轉播商與贊助商自然願意把鏡頭與資源影像都匯入這個記憶含金量極高的場景。

為此球場展開史上最徹底的升級,包括支撐結構補強讓老場館在高乘載下仍能保持彈性安全,觀眾席重新切角處理以降低視線遮擋;媒體混合區擴容,能同時承接多語系即時傳送;外圍也有更友善的大眾運輸接駁與人車分流動線,並嘗試太陽能供電、雨水回收與垃圾減量等計畫。

當世界再次朝這裡聚焦,阿茲特克球場提供的不只是硬體設備,更是歷史的背書,球員從球道走向草皮的那一刻,很難不想到前輩在這裡留下的影子;而球迷在看台上唱起歌時,也會自然而然把聲線拉長,因為他們知道,這裡的每個夜晚都有機會被寫進百年歷史裡。

海拔與聲浪的主場魔力

墨西哥城約2,200公尺的高海拔,讓阿茲特克球場成為少數自然附帶戰術條件的場地,稀薄空氣導致球的飛行軌跡變長,遠射與直塞偶爾會多飄半步,門將與後衛的判斷時間因此被壓縮;另一方面,運動員在這裡需要更細膩的體能管理,短時衝刺與換防節奏必須精打細算,客隊初來乍到,常在前30分鐘覺得腿有點空,但對主隊而言,這種熟悉感就像額外領到一張戰術卡。

文化層面同樣很關鍵,阿茲特克球場的看台角度與封閉度讓聲音容易回場,八九萬人的合唱會在瞬間化為實體壓力;鼓聲、口號與波浪式的呼喊,會在對手腳下形成微妙的時間差,逼出失誤,很多人說,這裡的主場優勢不只來自草皮與天氣,更來自看台本身的特色,當你站在上層看台俯瞰,會發現這是一座既雄偉又親近的建築,它彷彿把你擁入懷中,同時又把你的情緒推向更高的天花板。

因此「足球聖殿」並不是空穴來風的稱號,而是結合地理、建築、文化與歷史的疊加,阿茲特克球場證明一座球場能控制比賽節奏,也能塑造城市的記憶,久而久之光是球場的存在本身就帶著力量。

墨西哥阿茲特克球場的6個FAQ

阿茲特克球場為什麼被稱為足球聖殿?

因為它同時具備歷史含金量(1970、1986世界盃經典決賽與馬拉多納名場面)、巨型容量與獨特氛圍;建築弧度形成的聲浪回饋,加上墨西哥城的文化與球迷熱情,讓每場比賽都具有儀式感與記憶度。

球場現在的官方容量大約多少?

經過全座椅化與安全升級後,目前常態容量約87,000人左右;為了迎接2026年賽事,官方規畫會在安全與視野間微調座位配置,容量數字可能略有浮動。

阿茲特克球場的海拔會影響比賽嗎?

墨西哥城海拔約2,200公尺,空氣較稀薄,導致球飛行距離略增、速度感更快;球員初到往往需要更嚴謹的配速與補水策略,門將與後衛也要重新拿捏長傳與遠射的落點判斷。

2026年世界盃阿茲特克將承辦哪些賽事?

它被定位為核心場館之一,將承辦多場小組賽並肩負高關注度的賽事任務,實際對戰組合與輪值以官方最終公佈為準。

除了國際賽外這裡的日常是怎麼樣?

阿茲特克是美洲隊的主場象徵,聯賽或洲際盃賽常吸引滿場,賽前廣場的歌聲、看台的巨大應援畫面與賽後的城市巡遊幾乎是固定儀式流程。

如果計畫去現場朝聖有什麼觀賽建議?

建議提早到場熟悉動線,並留意海拔帶來的體感差異,多補水、避免過度奔波;夜場溫差偏大,薄外套很實用。

當回聲再次湧來

有人說在阿茲特克球場看球像在讀一本會閃閃發光的書,白天翻到第1970頁,你會看到巴西在陽光下跳舞;夜裡翻到第1986頁,馬拉多納在群山間穿針引線,讓看台像海一樣起伏,等到 2026年的頁面被翻開,新的主角也許來自不同大洲、講著不同語言,但他們的歡呼與落淚會被同一個弧形屋頂收下,再從看台邊緣慢慢洩回城市的街道。

阿茲特克球場的偉大,不只在於它見過誰、承辦過什麼比賽,更在於它如何讓每個抵達這個場館的人都覺得自己也見證了歷史,當終場哨響,人們沿著階梯向外流動,耳邊仍殘存著不願散場的旋律;抬頭望見夜色與群山,就會理解為什麼球迷把這裡稱作聖殿,因為每一場比賽都像一次神聖的儀式,讓人把現實的重量交給足球場,再帶著更清澈的眼神回去面對生活。